商品タイプで絞り込む

-

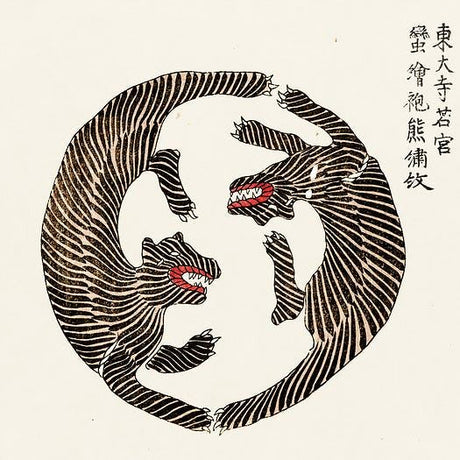

Yatsuo no Tsubaki(八丘椿)

- ベストセラー

Yatsuo no Tsubaki(八丘椿)

Crane from Yatsuo no tsubaki by Taguchi Tomoki - 八丘椿 Memo.

セール価格 ¥2,800 定価 ¥3,480単価 /利用不可

Yatsuo no Tsubaki(八丘椿)

Yatsuo no Tsubaki(八丘椿)

Crane from Yatsuo no tsubaki by Taguchi Tomoki - 八丘椿 Memo.