アーツアンドクラフツとは?生活と芸術を繋ぐデザイン運動を徹底解説

こんにちは!「アートをもっと身近に」がコンセプトのartgraph.店長、マツムラです。

「アーツアンドクラフツ」という言葉に、皆さんはどんなイメージをお持ちですか? もしかしたら、美しい手仕事の温もりや、植物など自然を感じるデザインに心惹かれたことがあるかもしれませんね。このデザイン運動は、単に美しいものを作るだけでなく、私たちの「生活」そのものと深く関わり、19世紀後半のイギリスから世界へと広がっていきました。

この記事では、アーツアンドクラフツ運動がどのように生まれ、どんな思想を持ち、デザインにはどのような特徴があるのか、そして現代の私たちの暮らしにどう繋がっているのかを、アートを取り扱う店の視点も交えながら分かりやすく解説していきます。アーツアンドクラフツ運動の魅力を深く知り、日々の暮らしに豊かな彩りを加えるヒントを見つけていただけたら嬉しいです。

はじめに:アーツアンドクラフツ運動とは? - 生活と芸術の融合を目指したデザイン運動

アーツアンドクラフツ運動(Arts and Crafts Movement)とは、19世紀後半のイギリスで始まり、その後アメリカやヨーロッパ、さらには日本にも影響を与えたデザイン運動であり、社会運動でもあります。この運動の中心的な思想は、産業革命によって失われつつあった「手仕事(ハンドクラフト)」の価値を再評価し、芸術と日常生活の統合を目指すことでした。

大量生産品があふれる時代に、質の高い素材を用い、職人の手によって丁寧に作られた、美しく、かつ実用的なものを生活に取り入れること。それが、アーツアンドクラフツ運動が目指した豊かな暮らしの姿だったのです。

なぜ生まれた?アーツアンドクラフツ運動の背景 - 産業革命と工業化への問いかけ

アーツアンドクラフツ運動が生まれた19世紀後半のイギリスは、産業革命の真っ只中にありました。蒸気機関の発明など技術革新により、工場での機械による大量生産(マスプロダクション)が可能になり、社会は大きく変化しました。

しかし、その一方で、以下のような問題点も顕在化していました。

- 製品の質の低下: 利益追求のために、粗悪な素材や簡略化された工程で作られた、見栄えだけが重視された質の低い製品が市場にあふれました。

- 労働環境の悪化: 工場で働く労働者は、劣悪な環境と低賃金で長時間労働を強いられることが多く、人間性が失われていると批判されました。

- 伝統的な職人技の衰退: 機械化によって、熟練した職人の技術や手仕事の価値が軽視されるようになりました。

- デザインと制作の分離: デザイナーが図面だけを描き、実際の作り手(労働者)は意図を理解しないまま作業するという分業が進み、ものづくり本来の喜びが失われました。

こうした状況を憂いた思想家や芸術家たちが、「真の豊かさとは何か」「美しい暮らしとは何か」を問い直し、工業化社会へのアンチテーゼとして立ち上がったのが、アーツアンドクラフツ運動の始まりです。

中心人物ウィリアム・モリスの思想と活動 - 「役に立たないもの、美しいと思わないものを家に置いてはならない」

アーツアンドクラフツ運動を語る上で欠かせないのが、その中心的な思想家であり、デザイナー、詩人、社会主義者としても活動したウィリアム・モリス(William Morris, 1834-1896)です。

モリスは、産業革命がもたらした醜悪な大量生産品や、労働者の疎外を強く批判しました。そして、中世のギルド(職人組合)のような、職人が誇りを持って手仕事に励み、芸術と労働が一体となっていた社会を理想と考えました。

彼の有名な言葉に、以下のようなものがあります。

Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.

— ウィリアム・モリス

(役に立たないもの、あるいは美しいと信じられないものを、家の中に置いてはならない)

この言葉は、アーツアンドクラフツ運動の精神、すなわち「用の美」(機能性と美しさの調和)を端的に表しています。モリスは、生活空間を満たすものはすべて、実用的であると同時に、作り手の魂が込められた美しいものであるべきだと主張したのです。

この思想を実現するため、モリスは仲間たちと共に、1861年に「モリス・マーシャル・フォークナー商会」(後のモリス商会)を設立。家具、壁紙、ステンドグラス、テキスタイル(布製品)など、生活に関わるあらゆるものを自分たちの手でデザイン・制作しました。さらに晩年には、美しい本を作るための私設印刷所「ケルムスコット・プレス」を設立するなど、その活動は多岐にわたりました。

見てわかる!アーツアンドクラフツのデザインの特徴

アーツアンドクラフツ運動が生み出したデザインには、共通するいくつかの特徴が見られます。これらは、運動の思想を色濃く反映したものです。

自然主義のデザイン:植物や鳥などのモチーフ

アーツアンドクラフツのデザインにおいて最も顕著な特徴の一つが、自然界のモチーフを多用することです。植物(花、葉、果実、蔓など)や鳥、動物などが、パターン化され、壁紙やテキスタイル、家具の装飾などに繰り返し用いられました。これは、自然への深い敬愛と、工業化によって失われた有機的な美しさへの憧憬を表しています。

素材の尊重:木材などの自然素材を活かす

運動の参加者たちは、素材そのものが持つ美しさや特性を重視しました。特に、木材(オーク材など)が好んで用いられ、その木目や質感を隠すことなく、ありのままに活かすデザインが追求されました。ニスなどで過度に光沢を出すのではなく、オイル仕上げなどで自然な風合いを大切にしました。

手仕事の重視:職人の技術と温かみ

機械による画一的な仕上げを避け、職人の手による痕跡をあえて残すことも特徴です。例えば、家具の接合部(ほぞ組みなど)を見せるデザインや、金属工芸における槌目(つちめ:ハンマーで叩いた跡)などが挙げられます。これらは、作り手の技術と労働への敬意を示すと同時に、製品に温かみと個性を与えています。

シンプルさと機能美

ヴィクトリア朝時代に流行した過剰な装飾を批判し、シンプルで実直、かつ機能的なフォルムを重視しました。装飾は、構造と一体化しているか、素材の特性を活かす形で行われることが多く、華美さよりも誠実さや堅牢さが追求されました。これは、前述のモリスの言葉「役に立たないもの…」にも通じる、用の美の精神に基づいています。

アーツアンドクラフツ デザインのキーワード

- 自然モチーフ(植物、動物)

- 自然素材(特に木材)の尊重

- 手仕事の痕跡、職人技

- シンプル、実直、堅牢

- 機能性と美しさの両立(用の美)

アーツアンドクラフツが花開いた分野 - 家具、テキスタイル、壁紙、建築、書籍など

アーツアンドクラフツ運動は、特定の芸術分野にとどまらず、「生活」に関わる幅広い領域で展開されました。

- 家具: ウィリアム・モリスのデザインや、アメリカのグスタフ・スティックリーによる「ミッションスタイル」など、堅牢で実直、木材の質感を活かした家具が作られました。

- テキスタイル・壁紙: モリス商会を中心に、自然をモチーフとした複雑で美しいパターンの壁紙やテキスタイルが数多く生み出され、今日でも高い人気を誇ります。

- 建築: フィリップ・ウェッブ設計の《レッド・ハウス》(モリスの自邸)などが代表例。地域の素材を使い、華美な装飾を排した、周辺環境と調和するデザインが特徴です。

- 金属工芸・宝飾品: C.R.アシュビーが率いた「ギルド・オブ・ハンディクラフト」などで、銀器やエナメルを用いた宝飾品などが制作されました。

- ステンドグラス: 教会だけでなく、住宅にも美しいステンドグラスが取り入れられました。

- 書籍デザイン(製本): モリスのケルムスコット・プレスは、中世の手写本を範とし、活字、挿絵、紙、印刷、製本に至るまで、すべてにこだわった美しい本を制作しました。

- 陶芸: ウィリアム・ド・モーガンなどが、ラスター彩などの技法を用いたタイルや陶器を制作しました。

このように、アーツアンドクラフツ運動は、まさに「生活と芸術の統一」を実践した運動だったと言えるでしょう。

世界へ、そして現代へ:アーツアンドクラフツ運動の広がりと影響

イギリスで始まったアーツアンドクラフツ運動の思想とデザインは、国境を越えて広がり、各地のデザイン運動に影響を与えました。

- アメリカ: グスタフ・スティックリーの「ミッションスタイル」家具や、建築家フランク・ロイド・ライトの初期の住宅(プレイリースタイル)などに影響が見られます。シカゴ美術館周辺などでは、アーツアンドクラフツ様式の建築が多く残っています。

- ドイツ・オーストリア: ドイツ工作連盟やウィーン工房、ユーゲント・シュティール(アール・ヌーヴォーの一派)などに、手仕事の重視や芸術と産業の融合といった思想が受け継がれました。後のバウハウスにも影響を与えたと言われています。

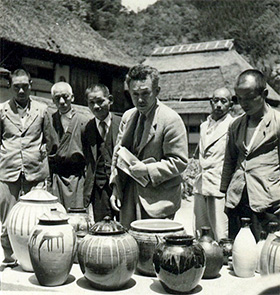

- 日本: 明治時代後期から大正時代にかけて、雑誌『白樺』などを通じて紹介されました。特に、柳宗悦(やなぎ むねよし)が提唱した民藝運動は、無名の職人の手仕事による日用品の中に美を見出すという点で、アーツアンドクラフツ運動と強い思想的共鳴が見られます。

アーツアンドクラフツ運動自体は、高価な手仕事にこだわったため、必ずしも安価で良質なものを多くの人に届けるという目標を達成できたわけではありませんでした。しかし、その思想、特に「生活の中の美」「手仕事の価値」「素材への誠実さ」といった考え方は、20世紀以降のデザインやライフスタイルに大きな影響を与え続けています。

現代の私たちが、北欧デザインの家具や、手作りのクラフト作品、オーガニックな素材、丁寧な暮らしなどに魅力を感じる背景には、アーツアンドクラフツ運動が蒔いた種があるのかもしれません。

日本におけるアーツアンドクラフツ:民藝運動との響き合い

前述の通り、日本においては柳宗悦が中心となった民藝運動が、アーツアンドクラフツ運動と深く響き合っています。

民藝運動は、日常的に使われる無名の職人による手仕事の品々(=民衆的工芸)の中に、西洋的な美術品とは異なる「用の美」を見出し、その価値を評価しようとした運動です。柳宗悦はウィリアム・モリスの思想に影響を受けており、手仕事の尊重、健康な美、実用性といった点で共通点が多く見られます。

益子焼や小鹿田焼などの陶器、染織物、木工品など、日本の各地に残る豊かな手仕事の文化は、民藝運動によって光が当てられ、現代にも受け継がれています。アーツアンドクラフツ運動を知ることは、日本の「ものづくり」の精神を再発見するきっかけにもなるでしょう。

暮らしにアーツアンドクラフツの精神を取り入れるヒント

アーツアンドクラフツ運動の精神は、現代の私たちの暮らしにも取り入れることができます。難しく考える必要はありません。日々の生活の中で、少しだけ「手仕事の温もり」や「自然の恵み」、「質の良さ」を意識してみませんか?

インテリア選びのポイント:素材感、自然モチーフ、手仕事感

お部屋のインテリアにアーツアンドクラフツの雰囲気を取り入れるなら、以下の点を意識してみましょう。

- 素材感のあるものを選ぶ: 無垢材の家具、ウールやコットンのテキスタイル、陶器の食器など、自然素材の持つ風合いを大切にしましょう。

- 自然モチーフのデザインを取り入れる: 植物柄の壁紙やカーテン、クッションカバー、アートポスターなどをアクセントに。

- 手仕事の温もりを感じるアイテムを: 作家の手による一点もののアートパネルや工芸品、長く使える質の良い道具などを少しずつ揃えていくのも素敵です。

- シンプルで飽きのこないデザイン: 流行に左右されず、長く愛用できる、誠実なデザインのものを選びましょう。

artgraph.で見つけるアーツアンドクラフツ風アート

アーツアンドクラフツ運動が大切にした自然へのまなざしや手仕事の温もりは、現代の私たちにも安らぎを与えてくれます。手軽にそのエッセンスを取り入れるなら、壁にアートを飾るのがおすすめです。

私たちartgraph.では、ウィリアム・モリスをはじめとするアーツアンドクラフツ様式のデザインや、その精神に通じる、温かみのあるデザイン、自然を描いたアートポスター/アートパネルを多数取り揃えています。高精細なジークレープリントで再現されたアートは、お部屋に一枚飾るだけで、心地よい雰囲気を演出し、日々の暮らしに彩りを与えてくれますよ。

ぜひ、あなたのお部屋に合う一枚を見つけて、アーツアンドクラフツの精神を感じてみてください。

アーツアンドクラフツ関連のアートを探す 自然モチーフのアートポスターを見る

まとめ:時代を超えて愛されるアーツアンドクラフツの魅力

アーツアンドクラフツ運動は、単なる過去のデザイン様式ではありません。それは、「より人間らしい、豊かな生活とは何か」という問いに対する、19世紀末からの力強いメッセージです。

工業化が進み、効率やスピードが重視される現代社会だからこそ、アーツアンドクラフツが大切にした「手仕事の価値」「自然との調和」「生活の中の美意識」は、私たちの心に響くものがあります。

この記事を通して、アーツアンドクラフツ運動の背景や思想、デザインの特徴、そして現代への繋がりについて理解を深めていただけたなら幸いです。ぜひ、身の回りのものに少し目を向けて、アーツアンドクラフツの精神を日々の暮らしに取り入れてみてくださいね。