こんにちは、「アートをもっと身近に」をコンセプトに、印象派の名画を中心とした高品質なアートポスターやファブリックパネルを扱う専門店「artgraph.」の店長、マツムラです。私は日々様々なアート作品に触れる中で、特に巨匠たちの「晩年の作品」が持つ、単なる技術を超えた深みや魂の輝きに心を奪われてきました。クロード・モネの晩年の作品、特にジヴェルニーの庭を描いた『睡蓮』シリーズは、初期や中期の明るい印象派スタイルとは異なり、より大胆で内省的な雰囲気を感じさせます。この時期の作品には、どのような特徴があるのでしょうか?この記事では、モネの晩年(主に1900年以降、ジヴェルニーでの制作が中心となった時代)の作品に見られる際立った特徴を、主題・色彩・筆触・構成などの観点から詳しく解説します。白内障の影響にも触れながら、モネが到達した独自の芸術世界とその魅力を探ります。

ジヴェルニーの庭と共に:クロード・モネの晩年

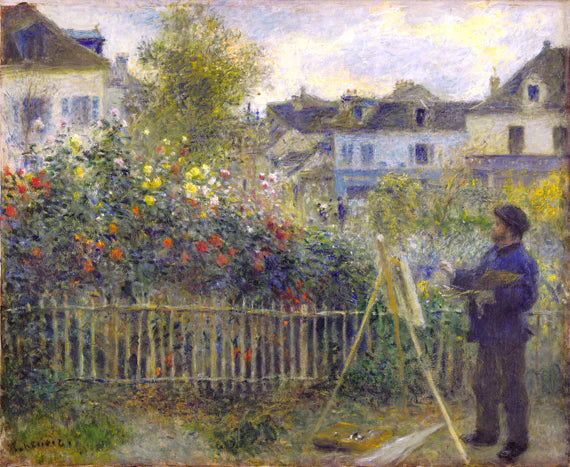

クロード・モネ(1840-1926)は1883年、パリ郊外のジヴェルニーに移り住み、そこで生涯の残りの43年を過ごしました。特に1900年以降の晩年期には、自ら設計・造園した水の庭を中心とする自邸の風景にインスピレーションを求め、驚くべき芸術的進化を遂げます。かつて様々な外界の風景を求めて旅をしていた画家は、次第に自分の庭という限られた空間の中に無限の表現可能性を見出していったのです。

1912年には白内障と診断され、視力の衰えと色彩感覚の変化という試練にも直面します。しかし、モネはこうした困難をも創造の糧として、より大胆で革新的な表現を追求し続けました。こうして生み出された晩年の作品群は、印象派の巨匠が辿り着いた究極の芸術表現と言えるでしょう。

探求の到達点:モネ晩年の作品に見られる4つの特徴

特徴1:主題の深化と限定化 - 「水の庭」への没入

モネの晩年の作品を語る上でまず注目すべきは、主題の著しい限定と深化です。若い頃から中年期にかけて、パリの都市風景、ノルマンディーの海岸、ロンドンの霧に包まれたテムズ川など、様々な場所で多様な風景を描いていたモネですが、晩年になるとほぼ自宅の庭、特に「水の庭」と呼ばれる人工池とその周辺に集中するようになります。

睡蓮、日本風の太鼓橋、柳、バラなど、限られたモティーフを何度も何度も描き続けたモネ。これは単なる老境による活動範囲の縮小ではなく、むしろ同じ対象を繰り返し描くことで、目に見える表面的な風景を超えた、より本質的な表現を追求する精神的な旅でした。

特に睡蓮の池は、水面に映る空や周囲の植物、変化する光と影、そして水中の深さという多層的な世界を内包する、モネにとって理想的な主題でした。それは単なる風景ではなく、内なる宇宙の投影であり、瞑想の場でもあったのです。

特徴2:色彩の爆発と主観性 - 見たままを超えて

モネの晩年の作品を見て最も強く印象に残るのは、その大胆かつ非現実的とも言える色彩表現でしょう。初期の印象派作品で追求した「見たままの光と色」という客観的アプローチから離れ、より主観的で情緒的な色彩の世界へと踏み込んでいます。

白内障の影響と色彩感覚の変化

1912年頃から進行した白内障により、モネの視界は黄色がかったり、青みを帯びたりする症状(黄視症・青視症)が現れました。特に晩年の激しい赤や黄色の使用には、こうした症状の影響も指摘されています。しかし、単なる病的症状の結果ではなく、むしろモネはこうした視覚変化をも創造的に取り入れたと考えられています。

睡蓮の花びらは白や淡いピンクではなく、燃えるような朱色や紫に。水面は自然な青緑ではなく、時に深い青紫や赤銅色に輝きます。日本風の橋は時に赤く、時に黄色く描かれます。これらは自然の忠実な再現ではなく、モネの内面や感覚を表現するための色彩、すなわち「感情の色彩」と言えるでしょう。

特徴3:筆触の自由化と形態の溶解 - 抽象への道

モネの晩年の作品を近くで観察すると、驚くほど自由奔放で力強い筆触に気づかされます。初期の作品に見られた比較的整った筆致は影を潜め、長くうねるような筆のストローク、絵具を叩きつけたような痕跡、何層にも塗り重ねられた絵具の凹凸など、より直感的かつ感情的な筆さばきが目立つようになります。

こうした筆触の変化と連動して、対象の具体的な形態も次第に溶解していきます。睡蓮の形、橋の輪郭、水面に映る柳の姿など、具体的なモティーフはあくまで存在するものの、それらは明確に描写されるのではなく、色彩と筆触の構成要素として画面に溶け込んでいきます。

特に注目すべきは、晩年のモネ作品において、絵具そのものの物質性、つまりマチエール(絵肌)の重要性が高まっていることです。絵具の厚みや質感、重なりが生み出す効果は、描かれた対象以上に鑑賞者の感覚に直接訴えかけます。この点において、モネは20世紀後半に花開く抽象表現主義の先駆者とも言えるでしょう。

特徴4:画面の大型化と空間の変容 - 没入する世界

モネの晩年期において、もう一つ重要な特徴が画面の大型化です。特にパリのオランジュリー美術館に展示されている『睡蓮』の大装飾画は、各パネルが2メートルを超える高さを持ち、全体で約100メートルにも及ぶ圧倒的なスケールを誇ります。これらの作品では、従来の風景画に見られる地平線や空がほとんど排除され、水面と、そこに映る空や植物の反射が画面全体を覆っています。

こうした構図は、上下左右の方向感覚を曖昧にし、鑑賞者を包み込むような没入感を生み出します。特にオランジュリー美術館の楕円形の展示室に沿って配置された大装飾画群は、文字通り観者を360度取り囲み、モネが構想した通り「一日の時間の流れを表現する瞑想の空間」を実現しています。

この空間構成の革新性は、単なる「見る」絵画から、「体験する」芸術への転換点と言えるでしょう。モネはキャンバスという平面を超え、環境全体を芸術作品として捉える現代的なインスタレーションの先駆けとなったのです。

晩年の代表作シリーズに見る特徴の実践

『睡蓮』シリーズ(1914-1926)

モネが晩年に最も情熱を注いだのが『睡蓮』シリーズです。1914年から亡くなる1926年まで、実に250点以上もの睡蓮の絵画を制作したと言われています。初期の睡蓮作品(1900年代初頭)と比較すると、晩年の作品ほど抽象度が増し、色彩が大胆になり、筆触がより自由になっていることがわかります。

特に1920年以降の作品では、睡蓮の花や葉は具体的な形を失い、色彩の塊と化し、水面との境界も曖昧になっています。こうした表現は、単に美しい花を描くことから離れ、水と光と色彩が織りなす視覚的交響曲とも言うべき抽象的な世界の創造へと向かっていきました。

代表作:『睡蓮、柳の反映』(1919年頃、パリ、オランジュリー美術館)、『睡蓮』(1920-26年、東京、国立西洋美術館)

『日本の橋』シリーズ(1918-1924)

モネが水の庭に架けた日本風の太鼓橋は、晩年の重要なモティーフの一つです。特に1918年以降に描かれた一連の作品では、橋の形態が次第に解体され、曲線的な色彩の構成要素として再構築されていきます。

若い頃のモネであれば、橋とその周囲の風景を写実的に描写したでしょうが、晩年のモネはむしろ橋が象徴する「現実と反射の世界をつなぐ架け橋」という詩的な意味や、橋の曲線が生み出すリズムに注目していたように思われます。赤や黄色など非現実的な色彩で描かれることも多く、モネの主観的な色彩感覚を如実に示しています。

代表作:『日本の橋』(1918-24年、ミネアポリス美術館)、『睡蓮の池と日本の橋』(1918-19年、ポーラ美術館)

作風変化の背景:白内障だけではない多様な要因

モネ晩年の作風変化を促した要因

- 光と色彩の長年の探求: モネの晩年の作風は、若い頃から続けてきた光と色彩の研究の自然な到達点でもあります。より純粋な視覚体験を追求するうちに、対象の形態よりも色彩と光の印象を重視する方向へと進んでいった結果です。

- 白内障の影響: 1912年頃から進行した白内障により、モネの色彩感覚は確かに変化しましたが、これは単なる障害ではなく、むしろ新たな表現の可能性を開いたとも言えます。モネは手術を遅らせ、変化する視覚を通して世界を描き続けました。

- 年齢と精神的成熟: 晩年のモネは、若い頃の名声や評価を気にすることなく、純粋に自分の感覚と表現に忠実に制作できる立場にありました。年齢による身体的制約も、よりダイナミックで情熱的な筆致を生む一因となったかもしれません。

- 時代の変化と戦争の影響: 第一次世界大戦(1914-1918)はモネにも大きな衝撃を与えました。息子が従軍し、親友の画家たちも亡くなる中、モネの作品はより内省的で、時に激情的な表現へと変化していきます。

- 東洋美術の影響: モネは日本美術のコレクターとしても知られ、浮世絵の平面性や装飾性、水墨画の余白の美学などから影響を受けたと考えられています。水の庭自体が日本の庭園にインスピレーションを得たものです。

印象派を超えて:モネ晩年の芸術が後世に与えた影響

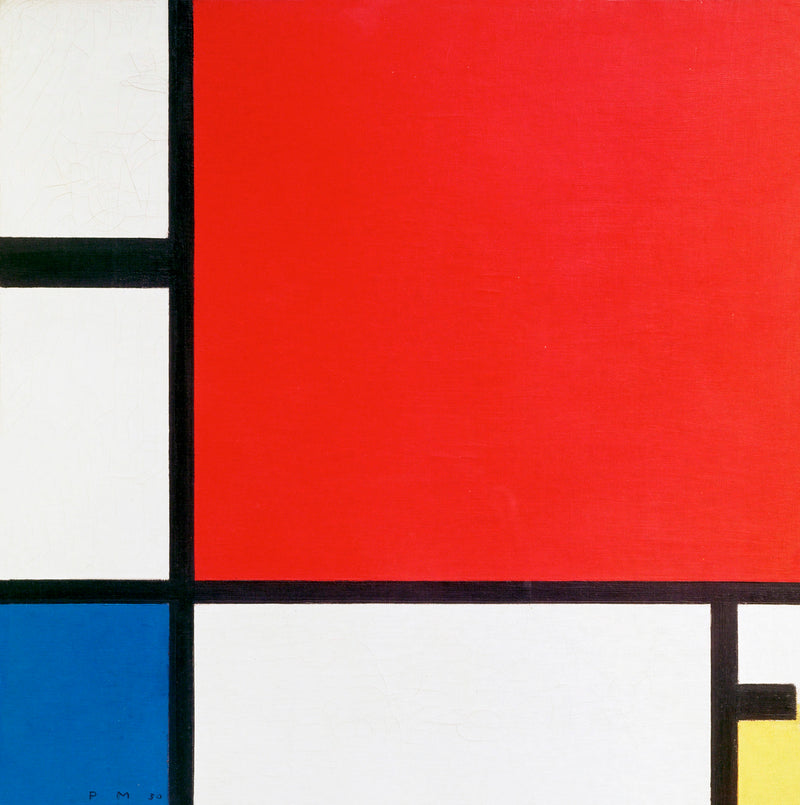

モネの晩年の作品は、彼自身が共同創設者であった印象派の基本理念を大きく超え、20世紀の抽象芸術への扉を開いたと言っても過言ではありません。マーク・ロスコやジャクソン・ポロックなど、アメリカの抽象表現主義の画家たちは、モネの晩年の大作に強い影響を受けたことを認めています。

特に『睡蓮』の大装飾画に見られる、画面全体を覆い尽くす構成、視覚的な中心を持たない「オールオーバー」な画面構成、強い物質感を持つ絵具の扱いなどは、後の抽象芸術の重要な要素となりました。また、鑑賞者を包み込む空間的な構成は、環境芸術やインスタレーションの先駆けとも言えるでしょう。

モネは最後まで自らを「印象派」の画家と考え、決して抽象画家を名乗ることはありませんでしたが、結果として彼の芸術は具象と抽象の境界を曖昧にし、新しい表現の可能性を切り拓いたのです。

モネ晩年の傑作を体感できる場所

世界中で晩年のモネを体験できる美術館

- オランジュリー美術館(パリ): モネ自身が寄贈した『睡蓮』大装飾画8点が、専用に設計された2つの楕円形の部屋に展示されています。モネの芸術世界に完全に没入できる唯一無二の空間です。

- マルモッタン・モネ美術館(パリ): モネの息子ミシェルが寄贈した作品を中心に、世界最大のモネ・コレクションを誇ります。特に晩年の作品が充実しています。

- ポーラ美術館(箱根): 日本国内で晩年のモネ作品を見るのに最適な美術館の一つ。『睡蓮』『日本の橋』などの名作を所蔵しています。

- 地中美術館(直島): 安藤忠雄設計の建築空間に、モネの大型『睡蓮』作品5点が展示され、独特の鑑賞体験を提供しています。

- 国立西洋美術館(東京): 晩年の代表作『睡蓮』を所蔵。モネの色彩の魅力を堪能できます。

モネが到達した境地を、あなたの空間に

モネが晩年に到達した、自然の本質や画家の内面に迫るような深く豊かな表現、特に空間全体を包み込むような『睡蓮』の魅力。その奥深い芸術世界を、日常生活の中で感じることができたら素晴らしいと思いませんか?

artgraph.では、モネ晩年の『睡蓮』や『日本の橋』などの代表作を高品質なアートポスターやアートパネルとしてご用意しています。大胆な色彩と躍動する筆致で描かれたこれらの作品は、空間に強い存在感と精神性をもたらします。リビングや書斎など、じっくりとアートと向き合いたい場所に最適です。

見るたびに新しい感動を与える、モネ晩年の傑作をご自宅の中心に飾り、その奥深い世界に浸ってみませんか?

まとめ:時代を超えて輝き続けるモネ晩年の芸術

クロード・モネの晩年の作品群は、主題の深化と限定化、色彩の爆発と主観性、筆触の自由化と形態の溶解、画面の大型化と空間の変容という4つの特徴を通じて、印象派の枠を大きく超えた独自の芸術世界を築き上げました。

白内障という身体的な制約や時代の激動の中にあっても、モネは86歳で亡くなるまで創作を続け、常に新しい表現を追求し続けました。その姿勢は、芸術家として生きることの本質を私たちに教えてくれます。

モネの晩年の作品が放つ普遍的な魅力は、時代や文化の違いを超えて、今なお多くの人々の心を捉え続けています。自然と光の中に詩的な真実を見出し、それを色彩と筆触の交響楽として表現したモネの芸術は、私たちの感性を豊かにし、日常の中に美の驚きを発見する目を養ってくれることでしょう。